180 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde im Ironman? – Ein Blick hinter die Schlagzeile

Als bekannt wurde, dass Casper Stornes bei seinem Ironman-Sieg eine Kohlenhydrataufnahme von rund 180 Gramm pro Stunde umgesetzt hat, war die Aufregung in der Triathlon-Szene groß und die Anzahl der Nachrichten, die ich als Coach dazu erhalten habe, steigen quasi ins Unendliche. Die Zahl wirkt gigantisch – fast doppelt so hoch wie die klassischen Empfehlungen von 60–90 g/h, die über Jahre als sporternährungswissenschaftlicher Konsens galten. Doch was steckt wirklich dahinter? Und ist das die neue „magische Zahl“ für alle Age-Grouper und Profis?

Warum 180 g/h so viel erscheinen

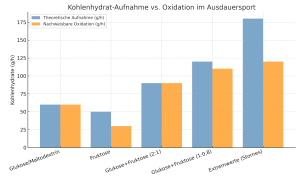

Die Sorge vieler AthletInnen ist nachvollziehbar: Der menschliche Darm gilt als limitierender Faktor für die Kohlenhydrataufnahme. Über den klassischen Glukosetransporter (SGLT1) können nur etwa 60 Gramm pro Stunde transportiert werden. Erst durch die Kombination mit Fruktose (über den GLUT5-Transporter) lassen sich die Werte in den Bereich von 90–120 g/h steigern.

180 Gramm liegen also weit über dem, was in Studien bislang als oxidiert – also tatsächlich als Energie nutzbar – nachgewiesen wurde.

Die Grenzen der Wissenschaft

Aktuell existieren keine kontrollierten Studien, die eine tatsächlich oxidierte Menge von 180 g/h eindeutig belegen. Die methodischen Grenzen sind groß: Messungen der Substratoxidation im Labor sind nie 1:1 auf den Wettkampfalltag übertragbar. Bisherige Obergrenzen für nachweisbar nutzbare Mengen liegen eher bei 120 g/h, in Einzelfällen vielleicht etwas darüber.

Stornes’ Zahl ist also weniger ein wissenschaftlich gesicherter Wert, sondern vielmehr ein Erfahrungswert aus der Praxis.

Praxis vs. Theorie

Was Stornes zeigt: Mit Training, Magen-Darm-Adaption und einem abgestimmten Produktmix lassen sich deutlich höhere Aufnahmemengen tolerieren, als viele Athlet:innen glauben. Ob davon aber wirklich alles oxidiert und in Leistung umgesetzt wird – oder ob ein Teil „nur“ durchgeschleust wird, ohne Nutzen für die Muskulatur – bleibt unklar.

Für Profis auf Ironman-Niveau kann ein Risiko eingegangen werden: ein paar Prozent mehr Energie können über Sieg oder Niederlage entscheiden. Für Age-Grouper ist die Kosten-Nutzen-Rechnung jedoch eine andere – gastrointestinale Probleme können das Rennen schneller zerstören als ein leichtes Energiedefizit.

Einordnung für den Alltag

Die Botschaft sollte daher nicht lauten: „Ab sofort 180 g/h für alle!“

Sondern:

• Individuelles Training des Darms ist entscheidend.

• Wer bislang 60–90 g/h verträgt, kann schrittweise höhere Mengen testen.

• Die optimale Strategie hängt von Renndauer, Intensität, Hitze und persönlicher Toleranz ab.

Kritische Fragen: Marketing und Sinnhaftigkeit

Ein weiterer Aspekt darf nicht übersehen werden: Wem nützt die Schlagzeile „180 g/h“ eigentlich?

Sportnahrungshersteller haben ein großes Interesse daran, neue „Benchmark-Zahlen“ zu kommunizieren. Je höher die empfohlene Zufuhr, desto mehr Produkte werden potenziell konsumiert. Gerade weil die wissenschaftliche Evidenz für eine effektive Oxidation von 180 g/h fehlt, stellt sich die Frage:

Handelt es sich hier um eine echte Innovation im Spitzensport – oder eher um geschicktes Marketing, um den Umsatz mit Gels und Pulvern anzukurbeln?

Und noch wichtiger: Ergibt es für AthletInnen mit deutlich geringerem Energiebedarf überhaupt Sinn, solche Mengen anzustreben?

Ein Age-Grouper, der mit 180–200 Watt auf dem Rad unterwegs ist, hat einen ganz anderen Energieumsatz als ein Profi bei 300+ Watt. In diesem Fall könnte ein „Überfüttern“ nicht nur unnötig sein, sondern sogar kontraproduktiv, weil Verdauungstrakt und Immunsystem unnötig belastet werden.

Fazit

Casper Stornes’ Sieg beweist nicht, dass 180 g/h der neue Standard sind. Er zeigt vielmehr, dass individuelle Ernährung, konsequentes Training des Verdauungstraktes und experimentelle Strategien im Spitzensport einen Unterschied machen können.

Für die breite Masse bleibt aber wichtig: Die Wissenschaft kennt bislang keine sichere Bestätigung, dass solch riesige Mengen auch vollständig als Energie ankommen.

Bis dahin gilt: Schrittweise steigern, kritisch bleiben und nicht blind jedem Trend folgen und immer den eigenen Energiebedarf im Blick behalten.