Die Kontinuität und das Wiederholen von bestimmten Einheiten sind die wohl entscheidenden Punkte erfolgreicher Athleten, denn es gibt keine geheime Trainingseinheit, mit der man sich vom Ackergaul zum Rennpferd transformieren kann. Ich muss euch da leider enttäuschen, es gibt keine Abkürzung auf dem Weg zum Erfolg.

Kontinuität ist Trumpf

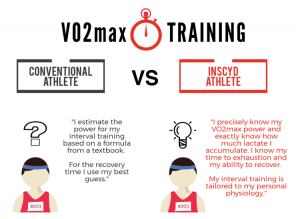

Trainiere jeden Tag, JEDEN und manchmal 2-3x pro Tag! Schmeiß dem Körper nahezu täglich einen Reiz hin, den er verarbeiten muss. Lieber in kleinen Häppchen trainieren, als 2-3 große “Epic Social Media Poser-Einheiten” pro Woche einzuplanen. Solche fordernden Einheiten müssen zwar auch von Zeit zu Zeit sein, aber in der Philosophie von sisu-training schlägt die Gesamtheit aller Einheiten das Volumen und die Intensität einer einzelnen Session. Killer-Einheiten bedeuten ein höheres Verletzungsrisiko, brauchen entsprechend länger zur Regeneration und führen unweigerlich bei permanentem Durchführen zu einem On/Off-Schema, welches dann unterm Strich weniger Trainingsvolumen durch die eingeplanten Ruhetage bedeutet als kleinere, dafür regelmäßigere Einheiten. Der obligatorische Ruhetag muss nicht zwangsläufig sein und wird dem Sportler eigentlich nur “gewährt”, wenn dieser ihn zwingend braucht, um seinen Alltag organisiert zu bekommen, Beziehungen zu pflegen etc. Tägliches Training jedoch führt zu einem unterschwelligen Grad an Ermüdung. Klingt erstmal negativ, allerdings ist dieses Grundrauschen in Form von Ermüdung hilfreich dabei, dass sich der Sportler durch eben diese Vorermüdung leichter und schneller an Belastungen adaptieren kann. Ein weiterer Benefit des täglichen, kontinuierlichen Trainings ist der, dass bei Trainingsausfall durch Stress im Job, kranke Kinder etc. “verloren gegangene” Einheiten leichter zu kompensieren sind als wenn eine von 3 Monstersessions in einer Woche ausfallen muss. Wenn dabei noch die von mir seit 15 Jahren gepredigte Kontinuität des spezifischen Reizes eingehalten wird, also Sportler in Trainingsintensitäten trainieren, die ihrem Wettkampfformat, dem Leistungszustand und dem Jahreszeitpunkt entsprechen, dann steht einer nachhaltigen Leistungsentwicklung nichts im Wege. Kleiner Hinweis an alle, die sich in den diversen sozialen Medien selbst beweihräuchern. Die maximale Sauerstoffaufnahme (VO2max) verbessert sich NICHT nur durch das Fahren von 40/20-Intervallen auf der Rolle, sondern ist in erster Linie abhängig von der Trainingshäufigkeit und dem Training der Grundlagenausdauer. Auch hier gibt es, auch wenn es von so manchem selbsternannten Experten propagiert wird, keine Abkürzung durch das Absolvieren solcher Sessions.

Eines der sinnvollsten und hilfreichsten Mittel im Training ist das Prinzip der Wiederholung.

Durch das Wiederholen bestimmter Einheiten über einen gewissen Zeitraum, können Athleten ihre Bewegungsökonomie verbessern, ein besseres subjektives Belastungsempfinden und Selbstvertrauen entwickeln und Fortschritte im Trainingsjahr besser wahrnehmen.

Sich wiederholende Einheiten haben nichts mit Faulheit des Trainers zu tun!!!!

Löse dich vom Gedanken, dass Wiederholungen Langeweile bedeuten. Sie helfen dir stattdessen, mental stärker zu werden und die Monotonie einer Langdistanz besser kopfmäßig zu verarbeiten.

Verbesserung der Bewegungsökonomie

Zum Beispiel kann durch den wiederholten Einsatz des Laufbands bei bestimmten Laufeinheiten (0% Steigung einstellen) die Schrittfrequenz, Quickness und Turnover etc. ökonomisiert werden. Das reduziert spürbar die Bodenkontaktzeit und nimmt die exzentrische Last der Oberschenkelvorderseite raus.

Training der sog. Concentration Skills

Sich wiederholende GA1-Einheiten mit Focus auf Bewegungsausführung sorgen dafür, dass sich das Bewegungsmuster einschleift, das Bewegungsvorstellungsvermögen des Athleten besser wird. Man pimpt quasi das Grundlagentraining durch Technikinhalte, sorgt für eine Verbesserung der Motorik und schlägt somit 2 Fliegen mit einer Klappe

Verbesserung des subjektiven Belastungsempfinden

Über die Zeit entwickeln Sportler, die sich wiederholende Einheiten absolvieren, ein sehr gutes Gefühl für ihre subjektive Leistung und Belastung am jeweiligen Tag, Stichwort: train by feel!!

Wissen, was einen erwartet

Gerade Age-Grouper mit eingeschränktem Zeitbudget können vom Prinzip der Wiederholungen profitieren, denn wenn sie bestimmte Einheiten mit Routine durchführen, entfällt das zeitintensive Nachschauen im Trainingsplan bei neuen Einheiten. Sie wissen, was sie erwartet und können sich darauf besser einstellen

Dokumentation des Fortschritts

Wenn sich Einheiten im Trainingsprogramm wiederholen, können Sportler ihre Leistungsentwicklung ohne aufwendige Leistungsdiagnostiken etc.festmachen. Wenn ein Sportler 800m-Intervalle in Zeit X und Herzfrequenz Y läuft und er 2 Wochen später die gleiche Einheit im Programm hat, kann er im direkten Vergleich die Leistungssteigerung subjektiv und objektiv erkennen.

Entwicklung des Bewusstseins für Ruhe oder Pause

Sportler lernen durch das Repetieren, wie sie sich verhalten sollten, wenn sie sich am jeweiligen Tag besch…fühlen. Sie können sich deutlich besser einschätzen!

Aufbau der sportartspezifischen Kraft

Triathlon braucht, wie jede andere Sportart auch, eine gewisse „Menge“ an Kraft zur optimalen Performance. Wiederholungen im Training dienen genau dazu, diese sportartspezifische Kraft aufzubauen. Sich regelmäßig wiederholende Paddles-Serien, KA-Intervalle auf dem Rad oder Bergan-Läufe sollten in keinem Trainingsplan fehlen.

Stumpf ist Trumpf, wenn es (wie alles im Leben) mit Hirn eingesetzt wird!

Mario