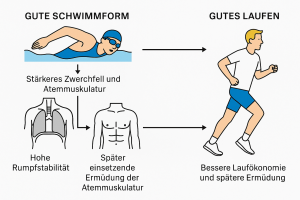

Ich beobachte seit einigen Jahren, dass AthletInnen mit starker Schwimmleistung oft auch überdurchschnittlich gute Laufleistungen zeigen, obwohl die Sportarten scheinbar völlig unterschiedlich sind und auf den ersten Blick so gar nix gemeinsam haben.

Woran liegt das?

Das hängt wesentlich mit der Atemmuskulatur (v. a. dem Diaphragma), der Rumpfstabilität und der ökonomischen Ermüdungsresistenz zusammen.

Hier meine Erklärung dazu im Detail:

1. Diaphragma und Atemmuskulatur

Das Zwerchfell (Diaphragma) ist der wichtigste Atemmuskel. Beim Schwimmen wird es — anders als beim Laufen oder Radfahren — rhythmisch, gegen erhöhten Atemwiderstand und unter Druckbedingungen trainiert:

- Beim Einatmen unter Wasser muss der Athlet gegen den Wasserdruck Luft ansaugen.

- Dadurch arbeitet das Zwerchfell kräftiger und kontrollierter, was zu einer höheren Ausdauer und Kraft der Atemmuskulatur führt.

- Beim Ausatmen unter Wasser erfolgt der Atemstoß aktiv, nicht passiv wie an Land – das bedeutet ein zusätzliches Kraft- und Koordinationstraining der Atemhilfsmuskulatur (Interkostalmuskeln, Bauchmuskulatur).

Effekt: TriathletInnen entwickeln beim Schwimmen eine stärkere, ermüdungsresistentere Atemmuskulatur.

Für das Laufen bedeutet das konkret:

- geringere Atemarbeit → geringerer Energieverbrauch für die Atmung,

- geringere ventilatorische Ermüdung,

- weniger Konkurrenz zwischen Atem- und Beinmuskulatur um Sauerstoff.

2. Rumpfstabilität und neuromuskuläre Kontrolle

Schwimmen erfordert eine hohe Stabilität des Rumpfes – um eine gestreckte Wasserlage zu halten, Bewegungen effizient zu übertragen und Rotationen kontrolliert zu steuern.

- Besonders tiefe Rumpfmuskeln (Transversus abdominis, Multifidi, Diaphragma) arbeiten isometrisch und koordinativ abgestimmt.

- Diese Muskeln bilden eine funktionelle Einheit mit der Atemmuskulatur.

- Eine gute Rumpfstabilität reduziert beim Laufen vertikale Bewegungsverluste, verbessert die Körperhaltung und damit die Laufökonomie.

Effekt: AthletInnen mit guter Schwimmform haben oft eine „kernstabile“ Basis, die ihnen im Lauf zugutekommt – sie können ihre Laufbewegung länger effizient halten, ohne dass die Haltung kollabiert.

3. Später einsetzende Ermüdung der Atemmuskulatur

Bei Lanzeitausdauerbelastungen kann die Atemmuskulatur mit zunehmender Dauer ermüden, was reflektorisch eine Minderdurchblutung der Beinmuskulatur auslöst („Metaboreflex“).

Das passiert, weil der Körper den Atemmuskeln Vorrang bei der Sauerstoffversorgung gibt.

- AthletInnen, deren Atemmuskulatur trainierter und belastbarer ist, erleben diesen Effekt später oder schwächer.

- Dadurch bleibt mehr Durchblutung und Sauerstoff für die Beine beim Laufen übrig → spätere Ermüdung, stabilere Laufleistung.

Effekt: Eine gute Schwimmform „schützt“ indirekt die Laufleistung über eine verzögerte Atemmuskelermüdung.

4. Ehemalige SchwimmerInnen sind jedoch per se keine besseren Läufer

Die Downside für ehemalige SchwimmerInnen ist jedoch die oft fehlende Stabilität im Sprunggelenk durch z.T. übertriebenes Dehnen des Fusses hin zur maximalen Streckung, um möglichst wenig Widerstand (Stichwort: „Schürhaken-Fuß“) zu erzeugen. Fehlende Stoßbelastungen durch Training in der „Fast-Schwerelosigkeit“ und somit eine ausbleibende orthopädische Robustheit wirken sich hinsichtlich der Laufökonomie ungünstig aus.

Fazit:

Eine gute Schwimmform bedeutet nicht nur starke Arme – sie zeigt eine robuste, koordinierte und ausdauernde zentrale Körper- und Atemmuskulatur.

Diese überträgt sich direkt auf das Laufen: bessere Laufökonomie, geringere Atembelastung und spätere Ermüdung. Der Transfereffekt vom Schwimmen für das Laufen ist nicht von der Hand zu weisen. Es gibt immer wieder SportlerInnen, die das Schwimmtraining mit dem Argument verweigern, dass eine paar Minuten langsamere Schwimmzeit „den Bock nicht fett macht“. Vielleicht sollten sich diese mit den Zeilen angesprochen fühlen und ihre Gedanken nochmals sortieren.