Die Rennabsagen durch das Corona-Virus mehren sich, nahezu jeden Tag bekomme ich Nachrichten von Sportlern, dass ihre Rennen auf den Herbst verschoben oder ganz abgesagt wurden. Mir tut das in der Seele weh, denn ich weiß genau, wie viel Einsatz, Herzblut, Zeit und letztendlich auch Geld bisher für eben diese Wettkämpfe aufgebracht wurden. Jeden Tag seh ich Wettkampfträume wie die viel zitierten Seifenblasen zerplatzen und ich würde lügen, wenn ich sage, dass mir das nicht sehr nah geht.

Aus den Tagebucheinträgen der letzten 10-14 Tagen konnte ich entnehmen, dass die Motivation und der Focus für wettkampfzielorientiertes Training etwas abhanden gekommen sind. Eine Tatsache, die mehr als nachvollziehbar ist, zumal der Sport irgendwie gedanklich auch etwas in den Hintergrund rückt. Die Angst und Ungewissheit um Gesundheit, Arbeitsplatz und finanzielle Verluste beschäftigen uns alle nahezu 24 Stunden am Tag. Ich hab daher die Prämisse ausgegeben, eher nach dem Lust und Laune-Prinzip für ein bis zwei Wochen zu trainieren, um den Kopf frei zu bekommen.

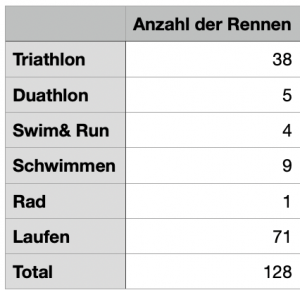

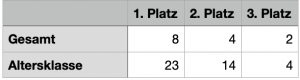

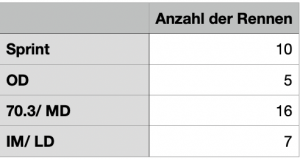

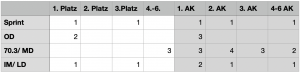

Für mich als Planungs-Nerd mit Fetisch für Tabellen ist diese Ungewissheit bzgl. stattfindender oder abgesagter Renntermine auch ein Super-GAU.

Doch wie soll man denn nun in der aktuellen Situation weitermachen?

Ich hab mir darüber ziemlich den Kopf zerbrochen und mit einigen anderen Trainern beratschlagt. Die Solidarität unter den Trainern ist vorhanden, da gibts kein Konkurrenzdenken, man versucht sich gegenseitig zu helfen, das ist schön zu sehen.

Wir können uns nicht gegen die Maßnahmen der Regierung widersetzen, müssen demnach Absagen „schlucken“, das ist schwer genug. Doch auf der anderen Seite eröffnen sich auf einmal ganz neue Felder. Der Druck, jetzt ganz diszipliniert auf einen Tag X die Form zuzuspitzen, ist auf das Erste vertagt, da wir nicht genau wissen, wann die Wettkämpfe wirklich wieder stattfinden werden. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass man den Rest des Jahres seine sportlichen Ambitionen ad acta legt. Ich seh das eigentlich als Chance, mal ohne zeitlichen Druck ganz präzise an Schwächen zu arbeiten. Schwächen, die im sonstigen Trainingsprozess teilweise zu kurz kommen, da die Zeit bei vielen Athleten knapp ist und man dann doch eher an den Basics arbeiten muss und als Trainer abwägt, was jetzt wichtiger und erfolgsversprechender als Maßnahme zu bewerten ist. Ohne das zu verniedlichen, könnte man den Begriff der Triage, der in den Medien kursiert, also das Abwägen der Mediziner, welche Patienten noch Hilfe bekommen und welche aufgegeben werden, auch im übertragenen Sinn im Trainingsprozess anwenden. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das Wortspiel Tri-age , mein allergrößten Respekt an alle, die jetzt aktuell in den Krankenhäusern arbeiten müssen!

Solche Schwächen können u.a. sein:

Schwimmtechnik

Lauftechnik

Sitzposition/ Aerodynamik

Handling Skills auf dem Rad

Rumpfkraft

Beweglichkeit

Alltagsernährung

Wettkampfverpflegung

Körpergewicht

Mentale Stärke

Grundschnelligkeit

Ausdauer/ Fettstoffwechsel

Kraft/ Kraftausdauer

Da die Renntermine, sofern sie in 2020 noch stattfinden sollten, nicht mit 1 Woche Vorlauf verkündet werden, sondern auch einen gewissen zeitlichen Vorlauf haben, besteht aktuell in meinem Augen auch keine dringende Notwendigkeit, weiterhin an der Langdistanzform zu arbeiten. Ich denke, es ist besser, wenn man sich gedanklich im Trainingsprozess an den Inhalten des zurückliegenden Winters orientiert. Radeinheiten von 3h Dauer auf der Rolle machen in meinen Augen aktuell genauso wenig Sinn wie viel Zeit im Bereich der Schwellenleistung zu verbringen. Da ihr alle ordentlich über den Winter gearbeitet habt, reichen 6-8 Wochen wirklich langdistanzspezifisches Training aus, um die Form für ein Rennen zuzuspitzen. Ich würde die aktuelle Zeit eher als Möglichkeit sehen, die allgemeine Fitness zu verbessern. Dazu zählt mit Sicherheit das Training der Rumpfstabilität und der Beweglichkeit. Warum jetzt permanent in den Sozialen Medien Home Fitness-Videos gepostet werden, ist für mich schleierhaft. Noch könnt ihr alle an der frischen Luft (alleine!!!) aufs Rad oder die Laufschuhe schnüren. Aktuell fällt „nur“ das Schwimmen weg. Das Zugseiltraining kann fehlendes Wasser nur bedingt ersetzen, bei falscher Bewegungsausführung (sieht man leider auch bei 70-80% aller Zugseilvideos im Netz) und zu viel Volumen besteht eine immense Überlastungsgefahr für die Schulter. Bitte nicht das zeitliche Volumen des ausfallenden Schwimmtrainings 1:1 mit dem Zugseil oder Vasatrainer ersetzen!!!

@dudewithsign

Als gewissenhafter Athleten macht ihr alle regelmäßig Athletik-und Mobility-Programme. Auch hier gibt es aktuell keine Notwendigkeit, undifferenziert jede Challenge, die auf Instagram oder Facebook gezeigt wird, mitzumachen. Ich lese jetzt schon gehäuft von Muskelkater und Erschöpfung in den Trainingstagebüchern. Ihr solltet nicht panisch werden, weil es aktuell keine Wasserflächen gibt und blind jedes Home Fitness-Video nachtrainieren. Ihr haltet durch die beiden „Landdisziplinen“ das Herz-Kreislaufsystem und den Stoffwechsel auf Schwung. Das bewusst kontrollierte und eingesetzte Zugseiltraining reicht in meinen Augen aus, um die schwimmspezifische Kraft zu konservieren. Die inflationäre Teilnahme an Zwift Races seh ich ebenfalls als kritisch zum aktuellen Saisonzeitpunkt, denn die Gefahr, dass man seinen Leistungspeak zu früh erreichen wird, ist dadurch sehr hoch. Zwift ist ein nettes Tool, aber eigentlich nur Mittel zum Zweck. Und ja, man kann auch im Jahr 2020 immer noch auf der Rolle ohne Zwift trainieren!!

Ist schon interessant zu sehen, zu was für seltsamen Dingen machen Athleten tendieren, wenn ihre gewohnte Struktur zerfällt. Ein Marathon auf einer 300m-Runden auf einem Hotelgelände auf Mallorca verursacht bei mir schlichtweg Kopfschütteln genau wie 6h auf Zwift bei wunderbar frühlingshaften Temperaturen mit weniger Abgasen und noch nicht verordneter Ausgangssperre.

Ich wurde bereits von einigen Sportlern angesprochen, ob ich in der aktuellen Phase nicht auch Videos veröffentlichen möchte. Ich hab mich ganz bewusst dagegen ausgesprochen. Die Welt steht still, die Gesellschaft fährt runter, alles entschleunigt sich. Die grassierende Tatsache, dass Bildsprache heute dominiert und immer weniger geschrieben und gelesen wird, stört mich zusehends. Ich denke, dass die momentan entschleunigte Zeit eher dazu genutzt werden sollte, das Lesen wieder neu zu entdecken.

Ich denke, dass ein weiterhin strukturiertes Trainingsprogramm, wenn auch ohne fixes Wettkampfdatum, Athleten eine gewisse Normalität vermitteln kann. Menschen und insbesondere Triathleten, die ich als sehr diszipliniert und strukturliebend kategorisiere, brauchen einen solchen roten Faden. Darüber hinaus sorgt ein strukturiertes Training für den notwendigen Ausgleich, zur Balance und zum Stressabbau. Ausserdem sorgt ein absolviertes Training für das gute Gefühl, etwas geschafft zu haben, etwas, was man in der aktuellen Zeit des Kontrollverlustes noch selbst kontrollieren kann. Interessanterweise zeigt sich der Stress seit Ausbruch der Corona-Krise und der damit verbundenen Angst in den HRV-Werten vieler Athleten recht deutlich. Training hat nicht nur eine rein physische Komponente, es spiegelt sich auch in mentaler Hinsicht, sorgt für mehr Ausgeglichenheit und kühlen Kopf, den wir in dieser Krise alle brauchen. Die Krise gibt Sportlern auch die Möglichkeit, sich selbst zu hinterfragen. Ich seh das wirklich als Weckruf, sich mal mit seiner Motivation zu beschäftigen.

Warum machst du den Sport?

Was treibt dich wirklich an?

Was sind die wirklichen Beweggründe?

Was macht mir wirklich Spaß am Triathlon?

Was fehlt mir, wenn ich keine Rennen in 2020 bestreiten werde?

Welche Trainingseinheiten machen dir besonders viel Spaß?

Die Beziehung zwischen Sportler und Trainer wird in dieser Zeit noch wichtiger, denn die Zielsetzung des Sportlers ändert sich durch den Wegfall der Wettkampfziele. Ein Trainer kann in dieser Zeit helfen, durch diese Situation zu navigieren, zu motivieren, die Schwächen zu analysieren und entsprechend daraus ein Alternativprogramm ausarbeiten.

Ok, es gibt noch keine sicheren Renntermine, aber der Sport als solches existiert ja weiterhin. Ich seh mich eher in der Funktion, Sportler auf dem Weg der Leistungsentwicklung zu begleiten, damit sie ihre „best version“ werden. Der Trainingsprozess ist für mich das Entscheidende, die Wettkämpfe eigentlich nur die Bestätigung der Entwicklung, wenn eine Zeit oder Platzierung schwarz auf weiß in der Ergebnisliste steht.

Ich kann den Motivationsverlust nachvollziehen, denke aber, dass bei genauerer Betrachtung Wettkämpfe nur das i-Tüpfelchen darstellen und es ja eigentlich um die Freude am Sport per se geht. Wettkämpfe wird es wieder geben, bleibt die Frage, wann das sein wird. Ich kann dazu auch keine Prognosen abgeben, auch wenn ich dazu immer wieder gefragt werde. Wenn ihr jetzt gedanklich bereit seid, einen vermeintlichen Schritt im Training zurückzugehen und das wirklich nicht als Rückschritt, sondern eher als erneutes Anlauf nehmen, versteht, werdet ihr auch durch diese Zeit kommen. Wer seine Schwächen erkennt, daran arbeitet, sich nicht vom Ziel abbringen lässt, auch wenn dieses vorerst in ungewisse Ferne gerückt ist, wird eine sehr gute Chance haben, physisch, triathletisch und mental gestärkt aus der Situation hervorzugehen. Ich kann nur insistieren, dem Sport nicht den Rücken zuzudrehen, sondern am Ball zu bleiben. Das bis hierhin erarbeitete Leistungsniveau in die Tonne zu treten, wäre in meinen Augen nicht der richtige Weg. Wer sein aktuelles Niveau hält, seine bereits angesprochenen Defizite abstellt, wird nicht nur körperlich, sondern insbesondere auch mental, durch diese Phase kommen.

Nur nochmals zur Erinnerung, für was sisu eigentlich steht

Geht in euch, fragt euch selbst, warum ihr den Sport eigentlich macht und nutzt die Krise eher als Chance, bleibt positiv und verliert euren Humor nicht.

Alles andere können wir nicht kontrollieren und müssen es auf uns zukommen lassen.

Change the path, not the destination!!!

Passt auf euch auf!

Mario